Der Esel Bengele im Zirkus

Vierunddreißigstes Stück.

Der Esel Bengele im Zirkus

Das fette Männchen wollte nicht lange warten und schlug die Türe ein. Lachend trat es ins Zimmer und sprach:

»So ist’s recht, ihr Früchtchen! Ihr singt schon gut die Eselstöne; ich hab‘ euch gleich an der Stimme erkannt.«

Zerknirscht und geduckt standen die beiden Esel da. Sie zogen den Schwanz zwischen die Hinterbeine, senkten tief den Kopf und ließen die Ohren hängen.

Das Männchen streichelte und tätschelte sie. Dann bearbeitete er ihr struppiges Fell mit Striegel und Bürste, daß es glatt und glänzend wurde. – Nun sah man erst, wie hübsch sie geraten waren.

Noch am selben Tage bekamen die beiden Eselchen ein Halfter und wurden auf den Markt geführt. Das Männchen wollte sie bald verkaufen und Geld verdienen.

Käufer gab es stets genug. Ein Gärtner kaufte den Röhrle; Bengele ward von einem Zirkusdirektor erstanden. Dieser hatte die Absicht, ihn so zu dressieren, daß er in der Vorstellung auftreten konnte.

Begreift ihr jetzt, meine kleinen Leser, was für ein schändliches Gewerbe das fette Männchen trieb? – Hinter seinem zuckersüßen Gesichtlein verbarg sich ein wahres Scheusal. Seine Versprechungen waren falsch, seine Schmeicheleien pure Verstellung. – Er fuhr von Zeit zu Zeit in die Welt hinaus und nahm alle leichtsinnigen Knaben mit, die nicht mehr gehorchen und lernen wollten. Sie fuhren mit ihm ins Faulenzerland; dort vertrieben sie eine Zeitlang ihr Leben mit Spiel und Nichtstun. Weil sie kein Buch mehr anschauten und nichts arbeiteten, wurden sie immer dümmer und schließlich verwandelten sie sich in lauter kleine Esel. Das Männlein verkaufte sie und verdiente viel Geld. Man sagte, er sei bei seinem Geschäfte ein Millionär geworden.

Wie es dem Röhrle ging, werdet ihr später erfahren.

Für Bengele begann ein hartes, trauriges Leben. Er wurde zunächst in den Stall geführt, und der neue Herr warf ihm eine Handvoll Stroh in die Krippe. Bengele versuchte das Stroh, spuckte es aber gleich wieder aus. Der Herr brummte und warf ein Büschelchen Heu dazu. Aber auch das Heu schmeckte ihm nicht.

Nun schrie der Herr zornig:

»So! Nicht einmal Heu ist dir gut genug? Paß auf, du feinschmeckeriger Esel, ich werde dir solche Grillen aus dem Kopfe treiben.«

Mit diesen Worten nahm er die Peitsche und fitzte ihm um die Beine.

Das tat schrecklich weh und Bengele wollte weinen; aber sein Weinen ward wieder ein jämmerliches: »I-ah, I-ah!« – »Das Stroh kann ich nicht verdauen«, hatte er sagen wollen.

Zum Glück verstand der Zirkusdirektor die Eselssprache und erwiderte:

»Dann friß Heu!«

»Das Heu macht mir Leibweh«, iahte Bengele.

»Du glaubst wohl, daß ich die Esel mit Pasteten füttern kann«, versetzte der Herr ergrimmt und fitzte ihn ärger wie zuvor.

Jetzt verhielt sich Bengele ruhig. Es war das Klügste, was er tun konnte. – Der Stall wurde zugemacht; Bengele war allein mit seinen trüben Gedanken und mit seinem gräßlichen Hunger. – Es war schon lange her, daß er nichts mehr gegessen hatte; er fing wieder an vor Hunger zu gähnen. Wie sperrte der Esel das Maul auf! Denkt euch nur!

Am Ende trieb ihn der Hunger dazu, doch mal das Heu in der Krippe zu versuchen. Lange kaute er, schloß dann die Augen und schluckte es hinunter.

»So arg schlecht ist das Heu doch nicht«, dachte er; »aber wenn ich nur nicht ausgerissen und weiter auf die Schule gegangen wäre! Daheim bekäme ich jetzt statt Heu mindestens ein feines Wurstbrötchen mit Butter. – Was muß ich doch alles erleben!«

Als er am andern Morgen aufwachte, suchte er gleich, ob in der Krippe noch ein bißchen Heu übrig wäre. Aber er hatte alles verzehrt. Da probierte er ein wenig das Kurzfutter von Stroh. Er fraß es und es schmeckte ihm schließlich auch; aber er mußte doch immer wieder daran denken, daß Apfelkuchen und Schlagsahne besser wären.

»Ich will mich drein fügen«, sagte er sich und kaute weiter, »vielleicht nehmen sich andere faule Knaben eine Lehre, wenn sie hören, wohin das Faulenzen führt. – Ich muß mich drein schicken, ich muß mich drein fügen!«

»Drein fügen!?« rief der Herr, der eben in den Stall gekommen war, »bist du noch nicht zufrieden? – Meinst du, vornehmer Esel, daß ich dich bloß zum Fressen gekauft habe? Du sollst mir arbeiten und Geld verdienen! Verstanden! – Also, vorwärts! – Mit mir in den Zirkus! – Zunächst wirst du lernen, wie durch die Ringe gesprungen wird, dann kommt der Sprung durch das Faß mit den zwei papierenen Böden, schließlich lernst du Walzer und Polka auf den Hinterbeinen tanzen.«

Bengele, der arme Esel, mußte sich in all diesen schweren Künsten üben. Tag für Tag wurde exerziert ein volles Vierteljahr lang, und wenn es nicht gut ging, setzte es Hiebe ab, so viele … oh!

Endlich hatte Bengele ausgelernt. Er sollte bei der nächsten Vorstellung das erste Mal auftreten. An allen Plakatsäulen der Stadt hingen bunte Zirkuszettel, auf denen also zu lesen war:

|

Zirkus Spektakulini. Heute abend bei festlich beleuchtetem Hause: Große Galavorstellung. Sämtliche Künstler und Künstlerinnen des Unternehmens werden ihre unübertrefflichen Leistungen vorführen. Auftreten des gesamten Pferdematerials! Zum erstenmal! Neu einstudiert, sensationell, ohne Konkurrenz: Bengele, der tanzende Esel, die Höhe der Dressur, vorgeführt vom Direktor selbst. |

An diesem Abend war der Zirkus schon eine Stunde vor Beginn der Vorstellung vollständig ausverkauft. Für kein Geld hätte man noch einen Platz bekommen können. Die numerierten Sitze [Text der Vorlage unleserlich] Preisen bezahlt. –

[Text der Vorlage unleserlich] Zuschauer wimmelten von Knaben [Text der Vorlage unleserlich] wollten Bengele, den tanzende Esel sehen.

[Text der Vorlage unleserlich] Programms war erledigt. Da trat der Direktor in die Arena. Er trug [Text der Vorlage unleserlich] weiße Hosen, die bis zu den [Text der Vorlage unleserlich] Stiefeln steckten. Mit einer Verbeugung begrüßte er die Zuschauer

Liebes Publikum, meine sehr verehrten Damen und Herren!

Es ist mir eine große Ehre, auf der Durchreise durch die hiesige geehrte Stadt Ihnen den berühmtesten Esel der Welt vorzuführen. – Dieses Wunder der Tierwelt hatte bereits die Ehre, an vielen Fürstenhöfen Europas den diesbezüglichen Herrschaften seine Künste zu zeigen. – Ich danke ergebenst für das große Interesse und Ihr zahlreiches Erscheinen und bitte um Ihr geneigtes [Text der Vorlage unleserlich] und Ihre werte Aufmerksamkeit.«

Schon diese Rede löste einen Sturm von Beifall aus; aber der Beifall wurde ein rufender Orkan, als Bengele, der Esel, selbst im Zirkus erschien. Er war geschmackvoll aufgeputzt: ein neues Halfter von gewichstem Glanzleder, Schnallen und Knöpfe aus sauber geputztem Messing, zwei weiße Rosen an den Ohren, die Mähne elegant nach zwei Seiten gekämmt und auf beiden Seiten mit rotseidenen Schleifchen geziert, die Satteldecke von Silber, der gelbe Sattel mit goldenem Bande aufgeschnallt, der Schwanz mit blauen Samtschlüpfchen verschönert; kurz und gut: ein Esel, der jedem gefallen mußte. Bengele wurde dem Publikum vom Direktor vorgestellt mit diesen Worten:

»Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Ich brauche Ihnen nicht von den Schwierigkeiten reden, die ich überwinden mußte, um dieses Exemplar von Esel zu bekommen und abzurichten. – Sie haben es hier nicht mit einem unserer einheimischen Tiere zu tun, sondern mit einem wild eingefangenen Steppenesel aus den heißen Zonen. Noch glüht der Stolz der Freiheit aus dem funkelnden Blicke seiner Augen. Überzeugen Sie sich, wie sie blitzen! – Alle Mittel habe ich versucht, um Bengele an das Leben zivilisierter Esel zu gewöhnen; oft mußte ich zu körperlicher Züchtigung meine Zuflucht nehmen. Trotz alledem konnte ich mir die Liebe des edeln Tieres lange nicht gewinnen; im Gegenteil! Ich erfuhr nur um so mehr Hartsinn und Störrigkeit. – Da versuchte ich mein eigenes System. Ich maß und beobachtete den Kopf des Tieres nach allen Seiten und Richtungen. Ich fand hinter seinem rechten Ohr eine Unregelmäßigkeit in der Knochenbildung, eine Art Höcker oder Ansatz. Ich sandte meine Zeichnungen und eine Beschreibung meiner Auffassung an die Universität in Paris und erhielt von der dortigen philosophisch-medizinischen Fakultät die Bestätigung meiner Resultate. Jener Ansatz hinter dem rechten Ohr des kostbaren Tieres wies auf eine abnorme Befähigung zu künstlerischen Tanzbewegungen hin. Ich machte mir diese Tatsache zu nutze, unterrichtete meinen Esel nach dieser Richtung hin; alles ging mit einem Male überraschend leicht und die Resultate können Sie alle sogleich mit eigenen Augen erblicken. – Bevor ich aber das edle Tier vorführe, erlaube ich mir, Ihnen auch die folgenden Vorstellungen meines Zirkus mit stets neuem Programm in empfehlende Erinnerung zu bringen.« –

Der Direktor machte abermals einen tiefen Bückling, wandte sich sogleich an Bengele und sprach:

»Nun mal mutig zu, mein Bengele! – Begrüße zunächst die verehrten Herrschaften, Damen, Herren und Kinder, und zeige dann deine Kunst!«

Bengele kniete auf die beiden Vorderfüße, legte den Kopf auf den Boden und verharrte unbeweglich, bis der Direktor mit der Peitsche knallte und rief:

»Im Schritt!«

Das Eselchen stand auf und ging im fein abgemessenen Schritte durch die Bahn des Zirkus.

»Trab!« befahl der Direktor und Bengele änderte gehorsam den Schritt.

»Galopp!« – Bengele holte zu flottem Galopp aus.

Einmal übers andere knallte jetzt der Direktor mit der Peitsche, so daß Bengele immer rasender rennen mußte. Als er wie ein Pfeil durch die Bahn flog, schoß der Direktor plötzlich eine Pistole ab. – Der brave Esel tat, als ob er getroffen wäre, und fiel wie tot in der Bahn nieder.

Ein wahrer Donner von Beifall und Händeklatschen erdröhnte im Zirkus.

Der Direktor setzte seinen Fuß auf das im Sande liegende Eselchen und schoß in die Luft.

Bengele durfte wieder aufstehen; er schaute sich unwillkürlich unter den Zuschauern um und – er blieb wie erstarrt stehen – unter der dichten Menge saß eine schöne Frau. Sie trug an schwergoldener Kette ein Medaillon auf der Brust; darauf war das Bild eines Hampelmanns.

»Das ist mein Bild und das ist die gute Mutter«, erkannte Bengele sofort ganz richtig; er war überwältigt von seinen Gefühlen und wollte rufen:

»Liebe Mutter, Mutter Fee!«

Aber es kam nichts anderes als ein gefühlvolles »I-ah« und noch einmal ein längeres »I-aah« aus des armen Esels Kehle; alle Zuschauer lachten laut, ganz besonders die Kinder.

Der Direktor war geärgert und wollte dem Esel zeigen, daß es kein Anstand sei, vor dem Publikum derart zu iahen; darum ging er zu Bengele hin, drehte seinen Peitschenstock um und schlug ihm mit dem dicken Teil kräftig über die Nase.

Das arme Eselein streckte seine Zunge weit heraus und leckte sich in einem fort die Nase ab, weil es dachte, so könne der Schmerz schneller nachlassen.

Dann schaute Bengele noch einmal in die Höhe; aber – o Jammer! – Die Mutter Fee war verschwunden.

Welcher Schmerz für das Eselein! Seine Augen füllten sich mit Tränen; er weinte still vor sich hin. Niemand merkte es aber, nicht einmal der Direktor. Der schwang vielmehr seine Peitsche, knallte und sprach:

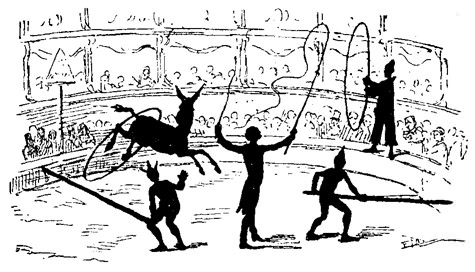

»Aufgepaßt, Bengele! – Jetzt wirst du den Herrschaften zeigen, wie du durch die Ringe springen kannst!«

Zwei-, dreimal nahm Bengele einen Anlauf, aber jedesmal, wenn er vor den Ring kam, ging ihm der Mut aus, und statt durchzuspringen, schlüpfte er unter dem Ringe weg. Schließlich tat er einen mutigen Sprung und – wupps! durch! – Aber, o weh, er blieb mit den beiden Hinterbeinen im Ringe hängen und fiel vornüber auf den Sand.

Als er sich aufrichtete, hatte er ein Bein verstaucht und mit Mühe nur konnte er hinkend in den Stall zurückgebracht werden.

Alle Kinder, die im Zirkus waren, riefen: »Heraus den Bengele! – Vorwärts! noch einmal den Bengele!« – Sie hatten Mitleid mit dem unglücklichen Geschöpfe, wollten ihn noch einmal sehen und ihm Beifall klatschen.

Aber der Esel war nicht mehr zu gebrauchen. – Am andern Morgen kam der Tierarzt, untersuchte das Bein und erklärte, daß man es heilen könne, der Esel aber werde seiner Lebtage hinken.

Da sagte der Zirkusdirektor zum Stallburschen:

»Was fange ich mit einem lahmen Esel an? – Faulenzer kann ich keine füttern. Bring ihn auf den Markt und verkaufe ihn!«

Gleich fand sich ein Käufer. »Was willst du für den hinkenden Esel da?« fragte er.

»Zwanzig Mark!« sagte dieser.

»Zwanzig Pfennig, meinst du wohl! – Wozu kann ein hinkender Esel dienen? – Aber ich brauche gerade ein Fell, weil ich bei dem Verein ›Musikalia‹ mit Blechinstrumenten bin und mir eine Trommel machen möchte. Ich sehe, das Tier da hat eine dicke Haut.« –

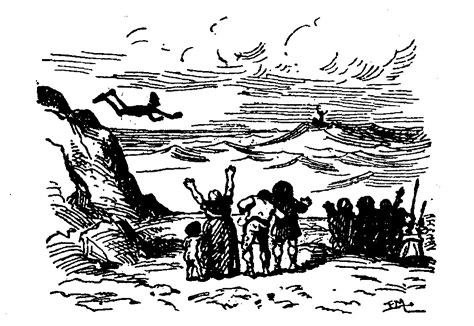

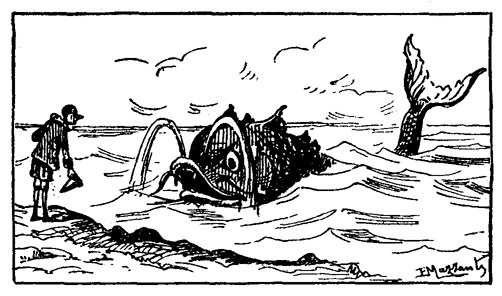

Was mochte Bengele denken, als er hörte, daß man eine Trommel aus seinem Felle machen wolle! Für fünf Mark erhielt der Mann schließlich den hinkenden Esel und nahm ihn mit in sein Heimatsdorf am Meere. Dort führte er ihn auf ein Felsenriff, hing ihm einen schweren Stein an den Hals und band ihm ein langes Seil an das linke Hinterbein. Unversehens gab er dem Tiere einen Stoß und es sauste mit dem Steine tief ins Wasser hinein. – Der grausame Mensch hielt das Ende des Seiles fest und wollte abwarten, bis der Esel ertrunken war.