Der Bürger Marsilius

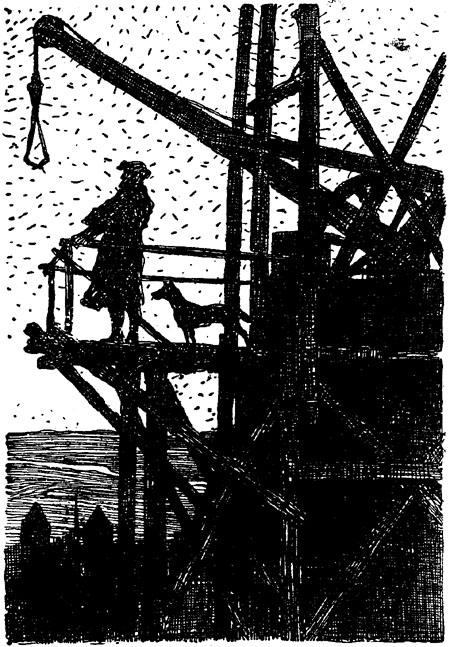

Zu den Heidenzeiten geschah es, daß ein römischer Kaiser Köln belagerte und es in große Not brachte. Es begann in der Stadt an allem zu mangeln, am meisten aber an Holz. Da war ein edler Bürger und Hauptmann in der Stadt gesessen, der hieß Marsilius, der ersann einen listigen Anschlag und gab guten Rat. Eine Schar Frauen, als Männer verkleidet, mußte mit Karren und Holzwagen zu dem einen Tor hinaus und nach dem Walde ziehen, dort Holz zu fällen oder auch nur so zu tun; die Bürger aber unter ihrem Führer Marsilius zogen zu einem andern Tore hinaus, um dem Feinde, sobald er sich gegen die Schar der Frauen wenden würde, in den Rücken zu fallen.

Und es geschah alles so, wie es vorgesehen war. Die Bürger drangen mit großer Macht auf den Feind, und auch die Frauen trugen ihre Wehren nicht zum Schein. Und die Kölner gewannen einen vollständigen Sieg, erwarben viele Beute und machten eine große Schar von Gefangenen, darunter den Kaiser selbst, der ihre Stadt belagert. Der ward in einen tiefen Turm gelegt und sollte dann auf offenem Markte enthauptet werden.

Schon war ein köstlicher Teppich bereitet, der des Römerkaisers Blut trinken sollte, und schon mußte der Kaiser auf ihn niederknien. Da sprach er: »Ließet ihr mich leben, ihr Bürger von Colonia, so sollte euch mein Leben viel nützlicher sein denn mein Tod!« Da wurde dem Henker geboten, noch zu harren, und es wurde noch einmal Rat gehalten. Und Marsilius riet, dem Kaiser das Leben zu schenken, aber von ihm stattliche Gerechtsame zu begehren. Der Rat war den Kölnern abermals genehm, und Marsilius und die Senatoren entwarfen die Gerechtsame, welche sie fordern wollten, und schrieben sie auf eine glatte Tierhaut. Und der Kaiser mußte sie besiegeln und seinen großen Ring in ein dickes Stück Wachs auf dem pergamentnen Brief drücken und seinen Namenszug daneben schreiben nach alter Sitte.

Solches geschah an einem Donnerstage im Monat Junius, und hernachmals haben die Bürger zu Köln fort und fort am Donnerstag nach dem heiligen Pfingstfest diesen Tag begangen und ihn Holzfahrttag geheißen und sind mit Gesang und Spiel und Festlust nach dem Walde gezogen. Marsilius aber ward ob seines guten Rates hoch geehrt und der Stadt vornehmster Bürger und Hauptmann. Und als er gestorben war, wurde sein Sarg in der Stadtmauer beigesetzt, da, wo man es nachher zu St. Aposteln genannt hat, und ihm dort ein steinern Denkmal aufgerichtet. Auch ist seine Bildsäule noch am Gürzenich zu sehen, dem alten Kauf- und Ballhaus der Stadt Köln, neben ihrem Begründer Marcus Agrippa, zu ewigem Gedächtnis.