Lieder und Chroniken des Schweizerlandes preisen den Tell als den Schöpfer der Schweizer Freiheit, und in alle Lande ist sein Ruhm erklungen.

Es war zu den Zeiten, da Kaiser Albrecht von Österreich regierte; der war ein strenger und heftiger Herr und suchte, daß er sein Land mehre. So kaufte er viele Städte, Flecken und Burgen in dem Schweizerlande und setzte Landvögte ein, die in seinem Namen regierten. Drei Schweizerstädte und Landschaften aber wollten nichts von dem Österreicher wissen. Da sandte ihnen der Kaiser zwei edle Boten, den Herrn von Lichtenstein und den Herrn von Ochsenstein, die mußten den Orten vortragen, daß sie sich doch sollten in Österreich Schutz und Schirm begeben, da könnten sie es mit der ganzen Welt aufnehmen; wollten sie das aber nicht, so wolle der Österreicher ihr Feind sein, und sie sollten sich nichts Gutes von ihm zu versehen haben. Aber da sprachen die Männer von Schwyz: »Liebe Herren, wir wollen dem Hause Österreich gern in allen Ehren zu Lieb und zu Dienst sein; aber wir wollen doch bei unsrer alten Freiheit bleiben, die noch niemalen ein Fürst oder Herzog angetastet hat.« – Auf diese Rede brachen die Abgesandten rasch auf und ritten stracks nach Uri und Unterwalden; dort, dachten sie, würden sich die Städte gleich der Braut mit Österreich vermählen. Es kam aber ganz anders; denn die drei Orte hatten sich schon miteinander verbunden und sich verschworen, treulich zusammenzuhalten. Sie sagten, daß ihre Freiheit ihnen verbrieft sei von dem Kaiser Friedrich dem Hohenstaufen und Rudolf dem Habsburger, und so ritten die Abgesandten unverrichteter Sache von dannen.

Bald darauf sandte Albrecht von Österreich zwei Vögte, die hießen Geßler und Landenberger. Von denen sollte Geßler ein Amtmann zu Schwyz und Uri sein, der Landenberger aber zu Unterwalden; doch sollten sie sich zu Anfang gut und freundlich erzeigen, ob sie vielleicht das Volk in Güte bewegten. Allein dieses ließ sich nicht bewegen, und da erhielten die Landvögte Befehl, den Bauern alles gebrannte Herzeleid anzutun. Als das nun geschah, da sandte das Volk Klageboten an Albrecht; der aber ließ sie gar nicht vor sein Angesicht. Nun gingen die Sendboten zu des Kaisers Räten und baten sie freundlich und ernstlich, sie sollten dem Mutwillen und der Plackerei der Vögte steuern und verhindern, daß sie mit neuer und unerhörter Schatzung das Volk bedrückten. Aber die Räte sprachen: »Ihr Männer seid selber schuld an allem Übel. Warum wollt ihr euch nicht auch in unsers Herrn Schutz und Schirm begeben? Tätet ihr solches, so hättet ihr Ruhe und guten Frieden!« – Da kehrten die Gesandten traurig heim und ohne Hoffnung und sagten den Ihrigen die schlimme Botschaft an.

Damals wohnte in Unterwalden ein gar redlicher Mann, der niemals Untreue verübte; der war dem Landenberger insonderheit verhaßt, und sein Name war Heinrich vom Melchthal an der Halde. Zu dem sandte der Landenberger, der auf Burg Sarnen saß, einen seiner Knechte mit dem Gebot, dem Melchthaler die Ochsen vom Pfluge abzuspannen. Flugs gehorchte der Knecht und wollte dem Manne die Ochsen vom Pfluge wegführen. Heinrich vom Melchthal aber sprach: »Laß ab; meine Ochsen behalte ich! Hab‘ ich was Sträfliches getan, so soll man mich vorfordern und richten!« Der Knecht sprach: »Bauer, ich tue, was meines Herrn Gebot ist; frag ihn um die Ursach‘! Ihr Bauern seid selber Ochsen genug, daß ihr den Pflug selbst ziehen könnt.« – Diese lose Rede hörte des Alten Sohn, der hieß Arnold. Und er nahm alsbald einen Stecken und schlug dem Knecht des Landenbergers einen Finger entzwei, daß ihm das Ochsenausspannen verging. Der Knecht entwich, die Tat dem Landvogt anzusagen, und der junge Arnold vom Melchthal entwich nach Uri. Der Landenberger ließ alsbald Heinrich vom Melchthal vor sich bringen und begehrte von ihm des Sohnes Aufenthalt zu erfahren. Da nun der Alte nicht sagen wollte oder nicht wußte, wohin sein Sohn sich geflüchtet, so ließ der Landenberger dem Alten beide Augen ausstechen, nahm ihm sein Gut und trieb ihn ins Elend.

Auf der Burg Roßberg hatte der Landenberger einen Pfleger sitzen, der hieß von Wolfenschießen, der war auch einer von den Pressern. Der kam in Konrad Baumgartens Behausung und traf, wie er schon im voraus wußte, nicht den Mann, sondern nur dessen frommes und schönes Weib an, zu der er ein sonderlich Gelüsten hatte. Er rief sie an, indem er vom Pferde stieg, sie solle nach einem Zuber umschauen und ihm ein Bad rüsten, es sei ihm heiß vom starken Ritt. Und als er nun im Bade saß, da winkte er ihr, sie solle zu ihm sitzen. Sie aber tat, als wolle sie ihm gehorchen, und lief alsbald nach dem nahen Walde, wo ihr Mann Holz haute. Der hatte gerade Feierabend gemacht und kam ihr mit der Axt entgegen. Er hörte ihre Not und Klage und sprach: »Dem Bader will ich das Bad wohl gesegnen!« Und er lief einen nahen Pfad, traf den Wolfenschießen noch im Zuber und schlug ihn mit der Axt dermaßen, daß der Kopf in zwei Hälften auseinander spaltete.

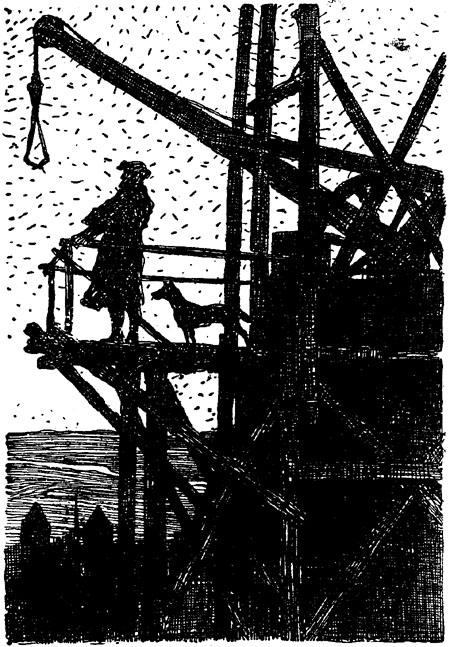

Der Landvogt Geßler, der zu Uri saß, hub an auf einem Bühel12 über Altdorf eine neue Burg zu bauen, die sollte genannt werden »Zwing-Uri«, um so das Landvolk recht zu quälen und zu reizen. Und weil der Geßler wußte, daß er allem Volke verhaßt war, und mutmaßte, es möge sich schon etwas Heimliches gegen ihn angesponnen haben, so ließ er mitten auf einem freien Platze, wo jedermann vorüberwandelte, eine hohe Stange aufrichten, mit einem Hute darauf, und befehlen, daß jedermann, wer es immer sei, dem Hute Reverenz13 erzeigen solle mit Bücken und Hutabnehmen, als ob es der Vogt selbst sei. Und er ließ heimlich spüren und aufpassen, wer es etwa nicht täte.

Darauf ritt er gen Schwyz und kam über Steinen; da wohnte ein gar frommer Mann, der hieß Werner Stauffacher, der hatte noch nicht lange zuvor ein neues Haus an seines alten Statt gebaut. Da nun der Vogt vorüberritt, fragte er: »Wem gehört dieses Haus?« Der Stauffacher wollte recht höflich sein und sagte nicht, daß es ihm gehöre, sondern antwortete: »Meinem Kaiser und Euch, Herr Landvogt, ich trag’s nur von Euch zu Lehen! Beliebt Euch, einzutreten?« – Aber der Landvogt fuhr den Stauffacher scheltend an: »Ich bin hier an des Kaisers Statt! Hast du um Erlaubnis gefragt zu diesem Bau? – Nein! Und baut ihr Bauern nicht Häuser, als wenn Herren darinnen wohnen sollten? Das will ich euch wohl wehren!« Sprach’s und ritt trutziglich weiter.

Den Stauffacher schmerzte die Rede sehr; aber sein kluges Weib tröstete ihn und sagte zu ihm, er solle sich doch umtun bei anderen Freunden und mit ihnen Rats pflegen, daß es anders werde. Da ging Werner Stauffacher gen Uri zu einem Freund, der hieß Walter Fürst, und bei diesem fand er Arnold vom Melchthal, der sich noch flüchtig hielt. Und da ratschlagten die drei miteinander und wurden eins, daß sie noch andere treue und vertraute Männer aufsuchen und mit ihnen einen Bund gegen den Druck der Vögte schließen wollten. Das gelang ihnen vortrefflich, und es ward ein großer heimlicher Bund, zu dem traten auch viele von ritterlichem Geschlecht; denn die Vögte waren auch ihnen aufsässig und nannten sie Bauernadel und adelige Kuhmelker.

Darauf erkieseten die Männer des Bundes zwölf aus ihrer Mitte als ihren Vorstand, die kamen zusammen und tagten in ihren Sachen auf einer Matte, die man nennt das »Rütli«, am Vierwaldstätter See. Da rieten die von Unterwalden, man solle noch verziehen und warten, weil es schwer wäre, in aller Schnelle die festen Plätze, wie Sarnen und Roßberg, zu gewinnen, und wolle man sie belagern, so gewinne der Kaiser Zeit, ein Heer zu senden, das sie allzumal aufreiben werde. Man solle lieber die Schlösser mit List gewinnen, niemand töten, der sich nicht bewaffnet widersetze, allen übrigen freien Abzug gewähren und dann die Festen bis auf den Boden schleifen. Als die Männer so tagten und den großen Bund beschwuren, da entsprangen der Matte heilige Quellen.

Nun geschah es, daß ein Mann aus Uri, Wilhelm Tell geheißen, etliche Male achtlos an Geßlers Hut vorüberging und ihm keine Reverenz machte. Kaum ward das angezeigt, so ließ der Vogt ihn vor sich kommen. Tell aber sprach: »Ich bin ein Bauersmann und vermeint‘ nit, daß soviel an dem Hut lieg‘; hab‘ auch nit sonder acht darauf gehabt.« Da ergrimmte der Vogt, schickte nach des Tellen allerliebstem Kind und sagte: »Du bist ja ein Schütz und trägst Geschoß und Gewaffen mit dir herum; jetzt schieße diesem deinem Kind einen Apfel vom Kopf!« – Dem Tell erschrak das Herz, und er sprach: »Ich schieße nicht; nehmt lieber mein Leben!« – »Du schießest, Tell!« schrie der Landvogt, »oder ich lasse dein Kind vor deinen Augen und dich hinterdrein niederstoßen.« Da betete der Tell innerlich zu Gott, daß er seine Hand führe und des liebsten Kindes Haupt schirme. Und der Knabe stand still und zuckte nicht, und Tell schoß und traf den Apfel. Da jauchzte das Volk laut auf und umjubelte den Tell, den meisterlichen Schützen.

Das verdroß erst recht den Geßler, und er schrie den Tell an, der noch einen Pfeil im Koller hatte: »Du hast noch einen Pfeil, Tell; sag an, was hätt’st du getan, wenn du dein Kind getroffen?« Tell antwortete: »Das ist so Schützenbrauch, Herr.« – »Nein, das ist eine Ausrede, Tell!« antwortete der Landvogt. »Sag es frei; ich sichere dich deines Lebens.« – »Wenn Ihr es denn wissen müßt,« sprach Tell, »und mich meines Lebens versichert, so höret denn: traf ich mein Kind, so hätte dieser Pfeil Euer wahrlich nicht, fehlen sollen!« – »Ha, du Schalk und Erzbösewicht!« schrie der Landvogt, »das Leben hab‘ ich dir versichert, aber nicht die Freiheit. Ich will dich an einen Ort bringen, wo weder Sonne noch Mond dich bescheinen soll!« Hieß alsobald seine Knechte den Tell binden und ihn in sein Schiff bringen, darin er über den Vierwaldstätter See fahren wollte und von Weggis nach Küßnacht reiten.

Da schuf Gott der Herr einen Sturmwind und ein schrecklich Ungewitter, daß das Wasser ins Schiff schlug. Da sagten die Schiffsleute dem Landvogt, daß der Tell der beste Schiffslenker sei, der allein könne sie noch aus der Todesgefahr retten. Darauf ließ der Landvogt den Tell losbinden; der ruderte flugs mit starken Armen und brachte das Schifflein nach dem rechten Ufer, wo das Schwyzer Gelände sich hinabsenkt. Da war ein Vorsprung mit einer Felsenplatte, auf diese sprang plötzlich der Tell mit seinem Geschoß, das er rasch ergriff, stieß mit Gewalt das Schifflein von sich und ließ es durch die Wellen treiben. Des erschraken der Landvogt und seine Leute mächtig; Tell aber entfloh eilend auf Pfaden, die ihm wohlbekannt waren.

Als die im Schiff bei Laupen14 waren, legte sich der Sturm. Geßler ließ aber dennoch bei Brunnen14 anlegen; denn er fürchtete sich vor dem Ungestüm der Seen. Tell wandelte auf Bergpfaden hoch über den Seetälern und sah, wohin der Landvogt zog. Und da fand sich zwischen dem Art16 und Küßnacht eine hohle Gasse, dort harrte Tell des Vogts. Und als er durch die hohle Gasse dahergeritten kam, schoß ihn der Tell mit dem aufgesparten Pfeil vom Rosse herunter, wie ein Jäger eine wilde Katze vom Baume schießt. Nach solcher Tat wich der Tell von hinnen, kam im Dunkel der Nacht im Lande Schwyz in des Stauffachers Haus zu Steinen, eilte dann durchs Gebirg zu Walter Fürst in Uri und sagte allen an, was sich zugetragen und daß es jetzt an der Zeit sei, loszuschlagen und das fremde Joch abzuschütteln.

Nun war es nicht mehr weit hin bis zum neuen Jahr; denn als der Bund auf dem Rütli tagte, war schon Wintermond. Und da ward zuerst Roßberg mit List eingenommen von den Unterwaldnern und darauf Sarnen ohne Schwertschlag. Und es mußten alle Dienstleute der Vögte Urfehde geloben und schwören, nimmer wieder in das Schweizerland zu kommen. Das noch nicht fertig ausgebaute Schloß Zwing-Uri wurde wie die genannten Schlösser der Erde gleichgemacht, und Werner Stauffacher brach Schloß Louvers, das in den See hineingebaut stand.

Da nun Kaiser Albrecht von allen diesen Dingen die Kunde vernahm, geriet er in großen Zorn und nahm gleich ein Kriegsheer, die Schweizer zu züchtigen. Aber auf diesem Zuge, da er durch den Aargau ritt und gen Brugg wollte, wurde er von seinem eigenen Neffen, Johann, Herzog von Schwaben, ohnweit Königsfelden meuchlings erschlagen. Darum behielten die Schweizer Frieden und ihre Freiheit bis auf den heutigen Tag.

Das ist die Sage von der Schweizer Bündnis und der Tat des Tell. Ja, die drei ersten Gründer des Bundes der Schwyzer, Unterwaldner und derer von Uri – denen sich dann Zürich, Luzern, Zug, Glarus, Freiburg und Solothurn anschlossen, denen endlich Schaffhausen und Appenzell folgten – galten und gelten dem Landvolke als drei Telle, die in einer Felskluft verzaubert schlafen, wie Kaiser Friedrich im Kyffhäuser und Kaiser Karl im Untersberge. Sollte das Schweizer Vaterland in Not kommen, so werden die drei Telle aus ihrer Gruft hervorgehen und es aufs neue befreien. Den Weg zu ihrer Höhle weiß keiner. Nur zufällig kam einst ein Hirte, der einer verlaufenen Ziege nachging, an eine Höhle; da fand er die drei Männer, und der eine Tell richtete sich vom Schlummer auf und fragte: »Welch‘ Zeit ist’s auf der Welt?« – »Hochmittag!« antwortete der Hirte. »So ist’s noch nicht an der Zeit!« sprach der Tell und legte sich wieder zum Schlummer hin. Keiner hat nachher die Höhle wiedergefunden.

- Hügel

- Ehrerbietung

- am Vierwaldstätter See

- am Vierwaldstätter See

- Flecken am Zuger See